Die belastbare Schule

Reportage

Kinder mit Lern- und Verhaltensproblemen bringen die inklusive Schule an ihre Grenzen. Förder- und Kleinklassen können die Lehrpersonen zwar kurzfristig entlasten. Doch langfristig muss die Schule tragfähiger werden.

Schwieriger Unterricht. Der elfjährige Liam ist auf Krawall gebürstet. Seine Bewegungen sind fahrig, der Blick starr. Er sitzt an seinem Pult, das Lineal exakt zur Tischkante hin ausgerichtet, seine Finger trommeln unaufhörlich auf die Tischplatte. Als ihn das aufgeschlagene Buch beim Schreiben stört, schleudert er es entnervt vom Tisch. Die anderen starren ihn an, doch ihre Gesichter sind für ihn nicht zu lesen. Liam hat Autismus. Die erste Lektion ist noch nicht vorbei, und der Unterricht gerät bereits aus der Balance.

Inklusion unter Druck. Kinder wie Liam sind die Treiber für die Diskussion um die inklusive Schule. Sie ist gescheitert, sagen die Kritiker, für Kinder mit starken Lern- und Verhaltensproblemen brauche es Förder- und Kleinklassen, um das System zu entlasten. Die Gegenseite argumentiert andersrum: Das System muss insgesamt belastbarer werden, damit auch solche Kinder einen Platz in der Regelschule haben. Aber was genau macht eine Schule tragfähig? Der virtuelle Gang durch eine solche Schule zeigt: Es gibt zehn Merkmale, welche ihre Tragfähigkeit besonders erhöhen.

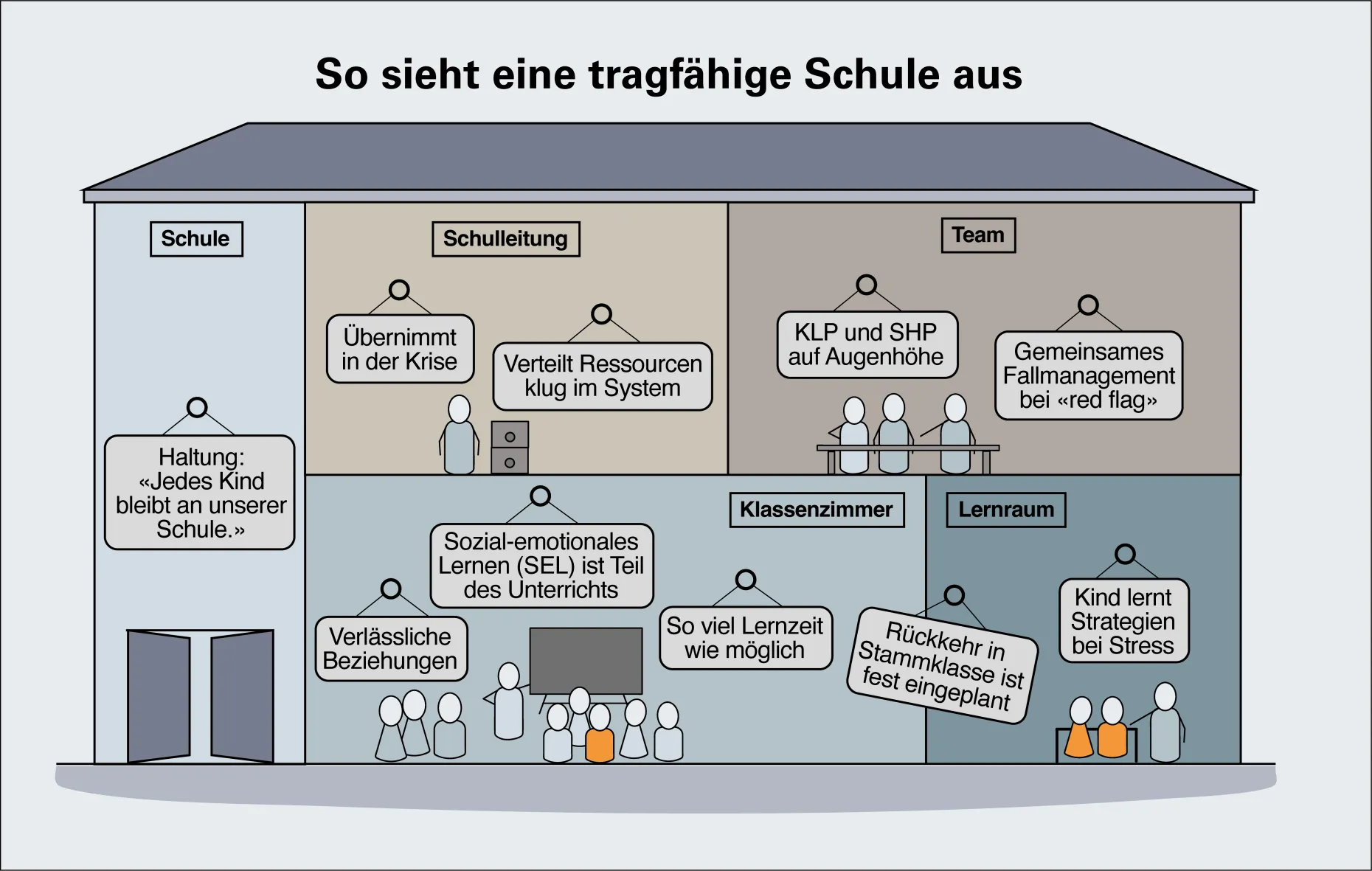

Beschreibung der Grafik

Die Grafik zeigt ein Haus mit zwei Stockwerken und mehreren Räumen. Diese symbolisieren unterschiedliche Ebenen und Bereiche. Insgesamt sind zehn Merkmale entscheidend, ob eine Schule tragfähig ist:

- An der Schule ist die Haltung der Lehrpersonen entscheidend: «Jedes Kind bleibt an unserer Schule». Diese Haltung steht sinnbildlich am Eingang (am Anfang) jeder tragfähigen Schule.

- Im Klassenzimmer stehen verlässliche Beziehungen im Vordergrund. Sozial-emotionales Lernen (SEL) im Klassenverband stärkt förderliches Verhalten, welches wiederum mehr Lernzeit ermöglicht.

- Die Schulleitung übernimmt in der Krise und verteilt die Ressourcen im System.

- Und das Team unterstützt sich gegenseitig, die Klassenlehrperson und die Schulischen Heilpädagog:innen sind auf Augenhöhe. Zudem ist ein gemeinsames Fallmanagement bei «red flags» entscheidend.

- Schliesslich gibt es für herausfordernde Schüler:innen den sog. «erweiterten Lernraum». Dort lernen sie Strategien, wie sie mit Stress umgehen können.

- Das Ziel ist jedoch immer eine Rückkehr in ihre Stammklasse.

Jedes Kind bleibt an unserer Schule. Schon zu Beginn werden entscheidende Weichen gestellt: Inklusion erfordert eine klare pädagogische Haltung. Tragfähige Schulen haben eine DNA, die darauf programmiert ist, alle Kinder und Jugendliche unter einem Dach zu unterrichten. So wie an der Schule Schachen in der Stadt Winterthur. «Jedes Kind bleibt an unserer Schule», antwortet Co-Schulleiterin Katharina Johner auf die Frage nach der Haltung, welche bei ihr allen Personen verankert haben. Im Kindergarten rein, in der sechsten Klasse raus, das ist der Matchplan der Primarschule.

In der Krise Verantwortung übernehmen. Auffällige Kinder wie Liam stellen dieses Modell auf eine harte Probe. Manchmal scheinen alle guten Leitsätze nichts mehr zu nützen. Das ist der Moment, wo Katharina Johner die Führung übernimmt. «Wenn’s brennt, laufen bei mir alle Fäden zusammen», sagt sie unmissverständlich. Die Absprachen mit den Fachpersonen, das Einbinden der Eltern, die ganze Koordination, die nun erforderlich ist – die Schulleiterin hat das Zepter fest in der Hand. Sie weiss: Das System muss jetzt, unter höchstem Druck, eng miteinander funktionieren.

Ressourcen klug verteilen. Das braucht Ressourcen – und diese sind begrenzt. Deshalb müssen sie klug verteilt werden. «Diskussionen über Ressourcenfragen rauben zu viel Energie, die anders gebraucht wird, wenn es brennt», sagt Katharina Johner: «Wir haben, was wir haben.» Wichtigstes Prinzip: nicht alles auf eine Karte zu setzen. Wenn das ganze heilpädagogische Know-how in der Förder- oder Kleinklasse gebündelt ist, können leichtere Auffälligkeiten in der Regelklasse nicht mehr gemindert werden. Auch bei den Fachpersonen gibt es ein Klumpenrisiko: Ist das Know-how um Autismus, ADHS oder Aggressionen nur bei den Schulischen Heilpädagoginnen angesiedelt, können die Klassenlehrpersonen die kleinen Brände, die es im Schulalltag immer wieder gibt, nicht eigenhändig löschen. Das nachfolgende animierte Video vergleicht die Verteilung der Ressourcen in einem separativen und in einem inklusiven System.

Ressourcen in einer tragfähigen Schule

Gemeinsames Fallmanagement bei «Red Flags». Auf die Bedeutung des Teams angesprochen, erwähnt Katharina Johner eine der wichtigsten Grundregeln: «Es geht nur gemeinsam.» Als Liam kürzlich ausrastete und von einem Lehrer mit aller Kraft gestoppt werden musste, wurde das Fallmanagement im Team geplant und durchgeführt: Jemand übernahm den Unterricht, jemand die intensive Verhaltenstherapie, jemand den Austausch mit den Eltern. Man unterstützt und entlastet sich gegenseitig, wenn jemand an seine Grenzen stösst – ob Lehrperson, Hauswart oder Schulleitung. «Wir lassen niemanden alleine», betont Katharina Johner.

Fachlicher Austausch auf Augenhöhe. Das erfordert ein minimales Fachwissen bei allen Beteiligten. Arbeitet eine Schule mit dem Ansatz der Neuen Autorität, müssen alle wissen, was das genau ist und was ihre Aufgaben sind. Nur so wird ein fachlicher Austausch auf Augenhöhe ermöglicht, etwa zwischen der Klassenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin. Das soziale Kompetenztraining für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen, das für Liam ganz gezielte Fortschritte ermöglicht, kennt hingegen nur die ausgebildete Fachperson.

Verlässliche Beziehung. Vom Team ins Klassenzimmer. Die gute Lehrer-Schüler-Beziehung ist ein wichtiger Stützpfeiler für eine tragfähige Schule. Drei Schlüsselwörter mit einem V charakterisieren sie: Verlässlichkeit, Verfügbarkeit und Vertrauen. Ist dies gegeben, fühlt sich das Kind sicher und wohl in der Beziehung. Aus der Sicht der Lehrperson kommt noch ein viertes «V» ins Spiel, nämlich sich und das Kind in der aktuellen Problemlage besser zu verstehen.

So viel Lernzeit wie möglich. Eine gute Beziehung zwischen Lehrperson und Kind fördert auch den Lernerfolg. «Die Lehrer-Schüler-Beziehung macht etwa 30 Prozent des Lernerfolgs aus», sagt HfH-Professor Dennis Hövel. Wichtig ist, dass die Lehrperson eine vertrauenswürdige Quelle des Wissens ist. Der Psychologe Peter Fonagy spricht vom «epistemic super highway», also einer Autobahn des Lernens, wenn das Kind und die Lehrperson auf einer Wellenlänge sind. Gute Lehrpersonen können dies auf eine ganze Klasse anwenden. Die Folge: mehr «time on task», das ist die Zeit während des Unterrichts, die das einzelne Kind wirklich am Lernen ist. Und nicht stört.

SEL für die ganze Klasse. Verhaltensprobleme sind beeinflussbar. Für Dennis Hövel gibt es zwei Leitsätze. «Der Kontakt zu nichtbelasteten Gleichaltrigen ist die stärkste treibende Kraft», betont er. So lernen Kinder wie Liam, wie man sich angemessen verhalten könnte. Punkt zwei: «Kinder lernen ein förderliches Verhalten nicht einfach nebenbei, sondern müssen es trainieren.» Dazu werden Programme zum sozial-emotionalen Lernen (SEL) gezielt über ein paar Wochen hinweg in der ganzen Klasse eingesetzt. Das Ergebnis: Die teilnehmenden Kinder werden deutlich weniger häufig sonderpädagogischen Massnahmen zugewiesen. Im nachfolgenden Video-interview äussert sich Dennis Hövel zum SEL im Unterricht.

Dennis Hövel über das sozial-emotionale Lernen (SEL) im Unterricht.

Strategien bei Stress. Manchmal stossen jedoch alle diese Massnahmen an ihre Grenzen und man muss das System kurzfristig entlasten, indem die auffälligen Kinder in einem separaten Lernraum gefördert werden. Dort lernen sie beispielsweise Strategien der Selbstregulation, die ihnen bei akutem Stress helfen. Das Angebot richtet sich nach der Problemstärke. «Belastungsspitzen können durchaus gebrochen werden, wenn das Kind für einen halben Vormittag weg ist von seiner Stammklasse», sagt Marcus Reichlin, Leiter der Schulinsel Feldmeilen, «aber für eine längere Verweildauer ist die Schulinsel weniger geeignet.»

Hohe Durchlässigkeit. Wichtig: Der Draht zur Stammklasse darf nie abreissen. Das gilt auch für andere separative Angebote wie Förder- oder Kleinklassen. Sie dürfen keine Sackgasse sein, sondern lediglich eine kleine Umfahrung, die letztlich aber zum gleichen Ziel führt. «Nur wenn die Schule und alle Beteiligten zusammenarbeiten, ist die Rückkehr in die Stammklasse erfolgreich», ist Marcus Reichlin überzeugt. Das ist zentral. Denn schliesslich steht beim Eingang der tragfähigen Schule ja: «Jedes Kind bleibt an unserer Schule».

Autoren: Dominik Gyseler, Dr., und Steff Aellig, Dr., HfH-Wissenschaftskommunikation (August 2025).